Quando è nato il problema ecologico? A quale data è possibile far risalire l’inizio del degrado ambientale al quale assistiamo con grande preoccupazione? Il diffuso senso comune indica tale inizio con la Rivoluzione industriale e con l’era tecnologica. Ma è così?

“Che fine avrà lo sfruttamento della terra nei secoli futuri? Fino a che punto arriverà la nostra avidità? Ovunque la costa del mare s’incurvi in una baia, getterete le fondamenta di un nuovo palazzo?” Parole degli attivisti di Greenpeace o di Greta Thunberg, direte voi. No. Sono Plinio e Seneca che già nel I secolo d.C. criticavano il comportamento miope e autodistruttivo praticato dall’uomo verso l’ambiente. Le cronache e le testimonianze che giungono dall’Antichità ci dicono come la storia della Grecia e di Roma in epoca classica sia costellata di orrori ecologici: dal disboscamento forzato dell’Attica fino all’indiscriminato sfruttamento del sottosuolo da parte dei Romani. In effetti possiamo dire che la causa del degrado ambientale non sia tanto il progresso tecnologico, quanto piuttosto l’atteggiamento della specie umana di fronte alla realtà che la circonda.

“Quest’ossa quasi di corpo infermo”: con questa metafora, Platone descrive il deprimente risultato di un processo di degrado geologico della Grecia. Un tempo coperta di boschi, è stata ridotta a pendii e brulle e bruciate alture quali oggi siamo abituati a vedere. Nell’antichità il disboscamento era considerato un momento di progresso, che consisteva nella faticosa sottrazione di ricchezze alla natura: bisognava ottenere terreno agricolo e soprattutto navi. Si, le famose triremi su cui tanto poggiava la potenza della città di Pericle. Se ne costruivano a centinaia, abbattendo migliaia di alberi senza procedere ad opere di rimboschimento (il concetto di foresta sostenibile ancora non esisteva).

Il legno era utilizzato anche per costruire costosissime quanto insensate navi di lusso: il faraone egizio della dinastia lagide Tolomeo IV Filopatore si fece costruire, ad esempio, una nave dotata di quaranta ordini di rematori (le triremi ateniesi ne avevano tre…) con un equipaggio formato da 400 marinai, 4000 rematori e 3000 soldati. Questa super nave, costata il saccheggio totale di grandi superfici forestali, si rivelò un totale fallimento a causa della sua impossibilità di essere manovrata!

Gerone II di Siracusa non volle sottrarsi alla presuntuosa gara fra i potentati ellenistici per l’allestimento della più grande e costosa nave del mondo. Incaricò i suoi migliori ingegneri – tra i quali il famoso Archimede – perché gli progettassero una nave in grado di battere tutti i record. Fu concepita come un bastimento multiuso, nel senso che la si poteva utilizzare sia come battello da trasporto, come yacht di lusso e perfino come nave da guerra. L’arredamento interno – che comprendeva fra l’altro una vasta biblioteca, un bagno rivestito di marmo, passeggiate ombreggiate da piante e lussuose cabine per i passeggeri – non mancò di impressionare i contemporanei, esattamente come le otto torri di difesa in cui erano alloggiati i soldati di marina. Con una lunghezza di 110 metri e una stazza di 1700 tonnellate, la Syrakusia divenne la maggior nave del mondo antico. Il problema è che non esisteva un porto in grado di accogliere una nave così immensa, e così la Syrakusia fece il suo viaggio inaugurale alla volta di Alessandria solo per essere tirata in secco e servire da quel momento solo come mostruosa “nave museo”.

Anche i conflitti armati hanno fatto la loro parte, se consideriamo che anticamente era strategicamente importante devastare il territorio del nemico, soprattutto le coltivazioni. Ad esempio, la seconda guerra punica, scoppiata in seguito all’attacco diretto all’Italia da parte del cartaginese Annibale, causò danni incalcolabili nel Meridione, che impiegò decenni, se non secoli, per riprendersi dall’immensa ondata di devastazione e di desolazione che travolse in un gorgo micidiale uomini, animali, alberi e colture. Lo storico inglese Arnold Toynbee (Londra, 1889 – York, 1975) scriveva: “Se guardiamo alla vegetazione, fu come se la penisola italica fosse stata devastata da un uragano che avesse sradicato gli alberi, e poi da un incendio che avesse bruciato i cespugli e ogni altra vegetazione”. Gli uomini e la natura, in ampie parti di quello che era il Mezzogiorno dell’Antichità, non riuscirono più a riprendersi dalle distruzioni catastrofiche inflitte loro dalla seconda guerra punica: secondo Toynbee in quei territori si è tornati ad una condizione di relativo benessere solo dopo la Seconda guerra mondiale!

Anche l’attività mineraria ha avuto nell’antichità delle conseguenze disastrose sull’ambiente. Dopo duemila anni, la devastazione prodotta nei siti di estrazione può essere osservata ancora oggi, sia sotto forma di fianchi brulli di montagne, danneggiate dall’erosione, sia sotto forma di cumuli di detriti e scorie. Nell’isola d’Elba Etruschi e Romani scavarono per molti secoli il ferro. La sua lavorazione nelle innumerevoli fonderie segnò l’aspetto dell’isola a tal punto che i Greci la chiamarono Aithaleia, “l’annerita dalla fuliggine”.

La distruzione della natura e il disprezzo per l’uomo procedevano cinicamente di pari passo: in tutto il mondo antico, le condizioni dei minatori erano orribili: “Quante mani si consumano perché possa brillare d’oro un solo dito!”, esclama Plinio, il quale giudica insensato il rapporto esistente fra il prodotto del lavoro minerario e le sofferenze e i sacrifici richiesti dall’estrazione: le pessime condizioni di lavoro portavano rapidamente alla malattia e alla morte, e l’aspettativa di vita dei minatori era minima.

E Roma? Come erano le condizioni ambientali nell’Urbe di 2000 anni fa? Stando alle testimonianze, la sua atmosfera era greve di caligine e densi e malsani vapori non solo quando il cielo della metropoli era oscurato dalle nere nubi del fumo prodotto dagli incendi. L’aria di Roma era pesante anche in tempi normali a causa della mistura di odori che si levavano dalle cucine fumanti e dalle nuvole di polvere che si sollevavano dalle strade. Lo sgradevole “fumus”, che incombeva sotto forma di una spessa cappa sulla città, è menzionato già da Orazio ai tempi di Augusto. È verosimile che alla pessima e malfamata aria di Roma contribuisse anche il vento nei momenti in cui sospingeva verso la città le assai poco gradevoli zaffate di fetore che si levavano, fuori dalle mura, dalla cremazione delle salme nelle ustrina. Da questi luoghi recintati, dove ardevano in continuazione le pire, si sollevavano odori resi più penetranti dalle temperature relativamente più basse e dalla conseguente lentezza delle cremazioni. Queste malsane esalazioni si mescolavano all’aria di Roma di per sé già infetta da agenti patogeni, specialmente da quelli della malaria, sino a formare quella gravitas lamentata da Seneca e che rendeva faticosa la respirazione nella metropoli. E non c’è da stupirsi se questa oppressione ambientale si leggesse in volto ai Romani: la faccia pallida e il colore spento della pelle contraddistinguevano l’abitante della grande città.

E’ pur vero che esisteva una forma di riciclaggio dei rifiuti. Ad esempio, i rifiuti organici venivano riutilizzati. Una parte di essi veniva utilizzata per sfamare gli animali e un’altra come concime per giardini e orti. Anche i materiali edilizi venivano recuperati per essere impiegati per la realizzazione di altre opere. Tuttavia, questo non deve indurci a pensare che i Romani avessero una coscienza ambientale: potete star sicuri che se avessero avuto a disposizione pesticidi o concimi chimici, li avrebbero utilizzati a mani basse. Semplicemente si trattava di un riciclo di convenienza, a causa della mancanza di alternative o perchè i materiali erano carenti e costavano.

Anche l’industria del divertimento ha avuto le sue vittime: gli animali. Negli anfiteatri sparsi in tutto l’Impero il pubblico andava in delirio quando assisteva a fantasiosi combattimenti tra animali di razze diverse oppure a macelli eseguiti da cacciatori che sull’arena li infilzavano a colpi di frecce o giavellotti. Quando fu inaugurato il Colosseo, nel corso dei vari giochi furono uccisi 9.000 animali. In occasione del suo trionfo in Dacia, Traiano fece massacrare nell’arena 11.000 animali in 123 giorni. Gordiano I offrì al pubblico romano, in una sola circostanza, 100 leoni e 1000 orsi, 200 cervi, 100 capre selvatiche, 100 tori ciprioti, 300 struzzi, 150 cinghiali e 200 caprioli. La caccia continua di questi animali per rifornire gli anfiteatri provocò in più di un territorio la loro drastica diminuzione o addirittura la totale estinzione: nel IV secolo d.C. scomparvero gli ippopotami dal corso inferiore del Nilo e gli elefanti dalla Nubia.

Non meravigliamoci, però, se i Romani non furono consapevoli dei danni di natura ecologica arrecati alla flora e alla fauna delle regioni interessate. La comprensione di queste interazioni non risale a molto tempo fa: il superamento della mentalità di rapina nei confronti della natura è relativamente recente. Solo poche voci dell’epoca di sollevarono di fronte a tali disastri. La più emblematica è quella del naturalista Plinio che ebbe a scrivere: “Spectant victores ruinam naturae”( “osservano vittoriosi il crollo della natura”). L’uomo si illude d’essere il vincitore sulla natura, assiste con trionfo al suo crollo: è opera sua, ne è fiero, senza aver ben chiara la portata di ciò che ha fatto e che la ruina naturae potrebbe un giorno seppellire anche lui. La metafora di questa frase ne fa una sentenza valida per ogni tempo.

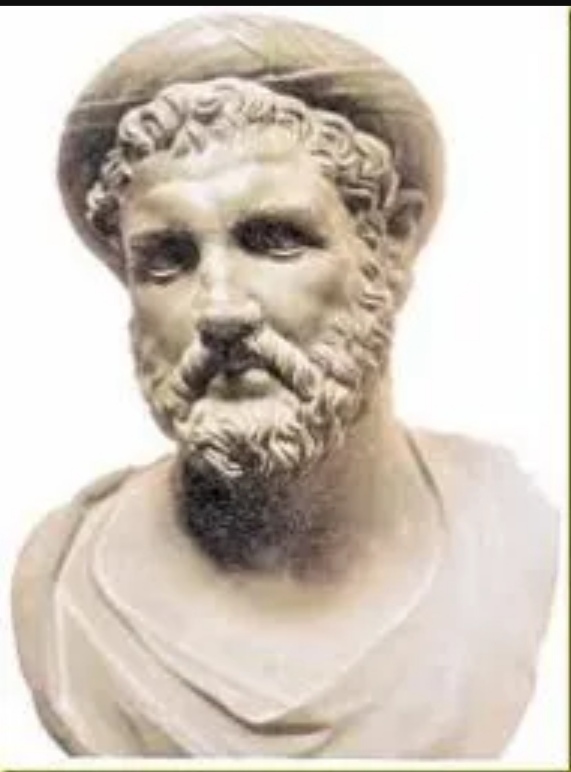

Lo scrittore e naturalista latino Plinio il Vecchio.