“Beato colui che può far fagotto dei suoi beni, caricarli su un carro e trasferirsi nella vuota Cuma, lì dove la sacra Sibilla si rallegra d’ogni nuovo concittadino! E guai a colui che non può lasciarsi Roma alle spalle, che è costretto a trascinare la sua esistenza nella crudele capitale! Un’esistenza insidiata da “mille pericoli”, una vita di miserie e di stress, di paure e preoccupazioni. Secondo lo scrittore satirico romano Giovenale (60-130 d.C.) in ogni momento può accadere qualcosa che distrugga definitivamente la già precaria esistenza dell’uomo qualunque: incendi e crolli sono le spade di Damocle che incombono su di lui. Quando l’uno grida “Al fuoco!” e altri invocano l’acqua, è venuto il momento per tutti gli altri inquilini di una casa in locazione di abbandonare i loro antri bui per cui pagano salatissimi affitti, e di precipitarsi in strada lungo le altrettanto buie scale. I più esposti sono quelli che alloggiano precariamente in cima, sotto il tetto, in camerette ora di un caldo soffocante, ora di un freddo gelido. Quel poco che hanno è divorato dalle fiamme: infatti è quasi sempre troppo tardi quando l’acqua per spegnerle, attinta alla più vicina fontana o prelevata da una cisterna, è faticosamente trascinata fino ai casermoni in affitto che non sono collegati alla rete dell’acquedotto. L’assicurazione contro gli incendi non esisteva; ridotti sul lastrico, i poveri non possono far altro che constatare di essere diventati ancora più poveri di prima in conseguenza di simili catastrofi. E non è il caso che sperino in qualche aiuto. Diversa la situazione se l’incidente succede al ricco proprietario d’una splendida villa unifamiliare: se infatti capita che bruci la sua dimora in città, amici e clienti si affretteranno ad assisterlo con ricchi doni, e la nuova casa che sorgerà al posto di quella vecchia distrutta dal fuoco trionferà di tanto maggiori splendori.

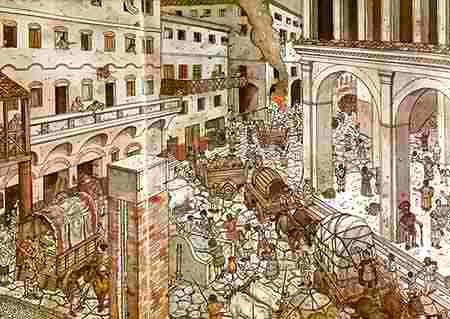

Su soccorsi altrettanto pronti e generosi può far conto il ricco al quale crolli la casa. Una eventualità remota perché le ville erano solidamente costruite, stabili e ben conservate. Discorso diverso per i casermoni in affitto dai molti piani. Costruiti con materiali da poco, tirati su in spregio alle misure di sicurezza, erano pieni di crepe alle pareti, mascherate alla meglio dal portiere che rassicurava gli inquilini di dormire tranquilli mentre si sentivano scricchiolii e schianti. I crolli di case a Roma erano all’ordine del giorno: quindi non spettacolari ed isolati episodi, bensì l’incubo quotidiano temuto e realistico di una città che per la maggior parte era sorretta da deboli fondamenta. L’invito rasserenante del portiere di dormire tranquilli è già di per sé una forma di irrisione: perché come si poteva pretendere che questi disgraziati, costretti a vegetare nei palazzoni degli alloggi dati in affitto, potessero chiudere occhio di notte? Le persone che cercavano disperatamente di prendere sonno erano assediate dal fracasso dei carri e delle pesanti vetture che percorrevano con le loro ruote ferrate l’acciottolato di basalto delle strade e dei vicoli tortuosi. E se per caso qualcuno riesce ad addormentarsi, a svegliarlo ci pensano le imprecazioni di passanti e mandriani alle prese con un gregge che si è bloccato. Al resto provvedono i nottambuli, i rissosi e gli ubriachi che, finita la gozzoviglia, s’avviano verso casa alle prime luci dell’alba: le loro risate e grida si aggiungono impietose alla serie delle altre fonti di rumore che causano l’insonnia, ad un punto tale da rendere addirittura malati gli abitanti delle insulae. Ma il traffico notturno non può essere nemmeno paragonato al chiassoso groviglio di gente che si trascina di giorno attraverso le anguste vie della Capitale. Scene incredibili si verificano nella calca esagitata che si accresce a volte fino a diventare un vero ingorgo di pedoni in cui nessuno riesce più ad andare avanti o tornare indietro. Trionfa la brutalità: quello che sta dietro preme con violenza, chi è di fianco cerca di farsi largo a gomitate; quasi chiunque, nella massa caoticamente ondeggiante, distribuisce botte e spintoni e ci si può dire contenti di non essere stati colpiti da un barile o da una trave che un operaio cerca di trasportare in mezzo alla ressa, e di cavarsela invece con un tallone o un alluce sbucciato dalle calzature chiodate di un legionario.

Ma tutte queste sono piccolezze al confronto con gli altri pericoli che provengono soprattutto dal passaggio dei veicoli da trasporto. È vero che i carri non potevano percorrere di giorno le strade di Roma, ma c’erano parecchie eccezioni. Poteva accadere che un malcapitato potesse essere travolto da pesanti blocchi di marmo caduti da un carro al quale si rompeva l’asse. Ma anche che un carico di enormi tronchi d’abete, ammonticchiati l’uno sopra l’altro fino all’inverosimile, cominci improvvisamente a vacillare, minacciando di scivolare sulla folla.

Quando al calare dell’oscurità il via vai per le strade si riduce sensibilmente, e il pedone può muoversi liberamente, altre sgradevoli sorprese, tipiche della metropoli, lo attendono al varco. Occorre volgere spesso lo sguardo in su, nella speranza di percepire ancora in tempo il pericolo che incombe dall’alto: qui ci sono tegole che si staccano da un tetto e precipitano, lì un inquilino si risparmia la fatica dei molti piani di scale scaraventando fuori dalla finestra le pentole rotte. Ci sono anche altri oggetti volanti che schizzano fuori dalle finestre e piombano in strada. E’ vero che questo sistema di sbarazzarsi dei rifiuti era severamente vietato, ma in quelle precarie condizioni di illuminazione era poi difficile dimostrare chi era stato il colpevole. Per cui, come dice Giovenale, prima di avventurarti per le strade buie, fai testamento perché “rischi tante volte la morte quante sono le finestre spalancate sotto le quali passi di notte”.

Un problema non meno serio era costituito dalla criminalità. I borsaioli sbrigavano più rapidamente il loro lavoro nella calca diurna, e quindi non circolavano di notte. Non così i rissosi e gli attaccabrighe che cercavano di spegnere i loro bollori ingiuriando gli inermi passanti, provocandoli e prendendoli a pugni. Naturalmente il pacifico cittadino usciva sconfitto dagli scontri con questi picchiatori che agivano con la protezione dell’oscurità. L’unica implorazione che la vittima della criminalità stradale metropolitana può rivolgere agli aggressori è che gli si consenta di tornare a casa malconcio sì, ma con almeno alcuni denti non ancora rotti.

Questo, in riassunto, il lamento di un cittadino secondo Giovenale. Nonostante si possa sospettare che la satira, in quanto tale, presenti elementi di esagerazione che mirano a denunciare il malcostume, essa rappresenta una preziosa testimonianza sulle condizioni di vita a Roma. La capitale era in effetti una metropoli fittamente popolata, chiassosa ed esagitata, le cui strade erano fin troppo ingorgate da grappoli di persone. Questo traffico ingarbugliato aveva raggiunto proporzioni caotiche fin dai tempi di Augusto. Fra i passanti si muoveva incessantemente un variegato esercito di ambulanti che cercavano di cogliere ogni buona occasione per fare affari in mezzo all’enorme potenziale di clienti che passava loro accanto. E ancora: proprietari di taverne, barbieri, macellai e altri bottegai riducevano ulteriormente lo spazio riservato ai pedoni piazzando banconi, tavoli e sedie fuori dalle porte, un impedimento che Domiziano tentò di arginare con rigorose disposizioni.

Le cause dell’alto livello di rumorosità erano diverse. Con una quota rilevante vi contribuiva ovviamente il traffico caotico che caratterizzava la city. Non è difficile immaginare quale varietà di rumori comportasse il fluire delle masse per le strade; dalla comune conversazione ai richiami e agli avvertimenti, fino alle risse verbali, alle esplosioni di rabbia, porte sbattute, urla degli schiavi frustati. Dalle botteghe e dalle officine situate al pianterreno degli edifici in locazione proveniva il martellare dei fabbri e di altri artigiani. Il fattore peggiore era costituito dai pesanti carriaggi e dalle vetture da viaggio che passavano di notte attraverso le strade della città. Di per sé l’esteso divieto di transito impartito già da Cesare con la lex Julia Municipalis del 45 a.C. era una misura sensata, poiché tentava di contenere entro certi limiti il caos del traffico quotidiano. Il divieto vigeva dal sorgere del sole fino all’ora decima, ossia il pomeriggio inoltrato. Disposizioni particolari facevano eccezioni per i carri della nettezza urbana, per i veicoli che trasportavano materiale edilizio destinato ad edifici di culto o pubblici e per le vetture su cui transitavano per la città, durante le cerimonie religiose, sacerdoti e sacerdotesse. Ma è altrettanto ovvio che queste restrizioni diurne comportavano poi un maggior traffico notturno. Per trasportare in tempo i loro prodotti in città, i contadini dei dintorni dovevano addentrarsi per le vie di Roma con i loro carri fin dalle prime ore della notte, e anche il passaggio dei viaggiatori in arrivo e in partenza doveva necessariamente svolgersi nelle ore notturne. Tutto questo causava lo strepitus rotarum menzionato da Ovidio, il baccano causato dalle ruote dei carri.

La causa più rilevante della malfamata e continua ressa che c’era a Roma e dell’impatto ambientale che ne derivava era il gran numero di persone che si accalcavano in uno spazio relativamente ristretto. Fra la consistenza della popolazione di Roma e il suo sviluppo politico-sociale c’erano precise correlazioni. La principale era questa: quanto più Roma diveniva grande e potente, tanto più si accresceva la popolazione urbana. Esempio tipico fu l’incremento demografico nel II secolo a.C. In quell’epoca Roma aveva consolidato il suo dominio con la vittoria su Cartagine e con la conquista degli insediamenti orientali greci, ma aveva anche pagato questo estendersi del suo potere con l’impoverimento della maggior parte del suo ceto di piccoli agricoltori. La conseguenza fu una fuga dalle campagne di grandi proporzioni: Roma dovette accogliere decine di migliaia di proletari che speravano di trovare in città migliori condizioni di vita. Anche nei decenni successivi la capitale funse da magnete che attirava sempre più gente. Il numero degli abitanti aumentò ancora nella prima epoca imperiale; e fu proprio la voluta e consapevole ristrutturazione urbanistica di Roma, che mirò a farne la splendida capitale di un potente impero, ad accrescere gli stimoli a trasferirvisi. Il culmine di questo sviluppo si dovette raggiungere all’inizio del II secolo d.C. Le valutazioni oscillano tra un milione e un milione e mezzo di abitanti.

L’ammassarsi di popolazione nella city fu favorito dal fatto che era lì che si concentrava la vita pubblica: lì c’erano i grandi Fori in cui si svolgeva l’attività giuridica e politica, lì c’erano i grandi mercati, i luoghi deputati al divertimento di massa come i teatri, il circo, le terme ed i templi più imponenti, e lì c’erano le dimore dei ricchi signori ai quali la clientela doveva quotidianamente rivolgersi coi suoi omaggi. Tutti si ammassavano quindi verso il centro. E questo fatto innescò un circolo vizioso che aggravò ulteriormente le già pessime condizioni di vita della popolazione. Il quadro che abbiamo descritto consentì il fiorire di una speculazione immobiliare che fece andare alle stelle i prezzi delle aree edificabili a Roma e innalzò in egual misura il livello degli affitti. Uno degli speculatori più malfamati fu il ricchissimo Crasso, quello del primo triumvirato. Costui fondò la base del suo enorme patrimonio mediante l’estorsione semicriminale praticata ai danni dei proprietari di case. Quando scoppiava un incendio, Crasso offriva i servizi dei suoi pompieri privati, ma solo quando gli edifici in fiamme e le case contigue, minacciate a loro volta dal dilagare dell’incendio, gli erano già state vendute a prezzi irrisori dai proprietari travolti dal panico. Per tornare al prezzo degli affitti, l’aggravio che esso arrecava ai bilanci familiari era sproporzionato. Ci sono indizi che consentono di affermare che gli affitti a Roma ai tempi di Cesare erano quattro volte superiori rispetto al resto d’Italia. E nel primo periodo imperiale quasta discrepanza dovette accentuarsi, aggiungendosi al fatto che il costo della vita nella metropoli era più alto che altrove.

Affitti alti, dunque. Ma per avere cosa? Ciò per cui ci si svenava erano dei piccoli alloggi scomodi e oscuri, privi di qualsiasi comfort. Giroscale bui portavano a non meno squallidi quartieri in cui, attraverso piccole finestre, penetravano poca aria e poca luce. Molte finestre, per economia, erano prive di vetri; altre non si chiudevano bene; a seconda delle stagioni, gli inquilini soffrivano il caldo o il freddo. L’unica possibilità di riscaldamento veniva da bracieri a carbone, e si capisce che le esalazioni gassose che ne scaturivano, in presenza di una cattiva areazione degli appartamenti, non fossero certo salutari. In queste insulae non vi era acqua corrente, non essendo allacciate alla rete degli acquedotti: pertanto si doveva andare ad attingere l’acqua alle fontane ed alle cisterne pubbliche, operazione tanto più faticosa se si abitava all’ultimo piano. Era grande la tentazione di liberarsi di escrementi e rifiuti nel modo più semplice: scaraventandoli dalla finestra, complice l’oscurità. Abbiamo testimonianze di molte cause per danni alle persone e alle cose prodotti dai sistemi illegali di sbarazzarsi dei rifiuti, cause che assorbivano buona parte del lavoro degli avvocati. Queste indecorose pratiche rivelano un altro fatto: l’assenza di impianti igienici. Si può quindi supporre che l’aspetto di molte abitazioni fosse tutt’altro che pulito ed accogliente, che i rifiuti e la sporcizia si accumulassero e che fossero infestate dagli insetti.

Come se non bastassero le condizioni igieniche delle insulae, il pericolo di un loro crollo o incendio era tutt’altro che peregrino. La maggior parte dei crolli delle case erano originati dai pessimi materiali usati per costruirle. Si risparmiava su tutto: muri maestri e pareti interne erano costruiti con legname e graticci poco robusti, per cui si aprivano crepe e fenditure, mentre le travature scricchiolavano in modo allarmante. L’avaritia era il criterio che improntava gli investimenti degli speculatori, veri pescicani dell’edilizia. E’ dubitabile che la parsimonia dei proprietari nelle fasi di costruzione e manutenzione dei casermoni in affitto fosse davvero redditizia: una volta che fosse crollato il loro edificio costruito lesinando su tutto, questo fatto comportava la perdita dell’investimento. D’altra parte era proprio tale rischio finanziario ad innescare un diabolico circolo vizioso: quanto più un costruttore risparmiava sulla sicurezza, tanto più allettante era il costo di costruzione e tanto più rapidamente lo si ammortizzava con l’incasso degli affitti. Il fatto poi che le valutazioni sul rischio e sul margine di guadagno non considerassero affatto la salute e la vita degli inquilini non fa che conferire a questi calcoli un carattere sprezzante e ripugnante.

Anche la prevenzione antincendio era oltraggiosamente manchevole poichè si dava grande importanza al risparmio, mentre si accantonavano le considerazioni relative alla sicurezza. E il pericolo degli incendi era elevatissimo in queste case di per sè facilmente aggredibili dalle fiamme perchè vi si adoperava in continuazione il fuoco scoperto: candele e fiaccole per l’illuminazione, bracieri ardenti per riscaldare e cucinare. Quando il fuoco dilagava in un’insula, per spegnerlo bisognava andare ad attingere l’acqua nella più vicina cisterna pubblica e poi trascinarla per parecchi piani, salendo le scale in androni scuri e stretti. Si aggiunga che le operazioni di salvataggio e di spegnimento erano gravemente ostacolate dalle strade tortuose, strette e sempre intasate del centro cittadino.

Ormai dovrebbe essere chiaro che le lamentele di Giovenale a proposito dei problemi di natura ambientale posti dalle condizioni di vita nella Roma imperiale avevano un fondamento molto reale. La maggior parte dei Romani soffrivano soprattutto a causa dello stress prodotto dall’affollamento della city, dal chiasso che maltrattava i nervi giorno e notte, dall’inquinamento dell’aria innescato dalle nuvole di fumo e di polvere che appestavano la già di per sè malsana aria della capitale, dagli attentati alla salute che derivava dal dover abitare in alloggi bui, scomodi e pieni di giri d’aria, e infine dalla continua preoccupazione e paura d’incidenti, come crolli ed incendi che si sarebbero potuti notevolmente contenere se vi fosse stata minore avidità da parte dei proprietari e una situazione meno tesa sul mercato immobiliare della metropoli. Si aggiunga che l’impatto ambientale negativo sul singolo individuo aumentava quanto più debole era la sua collocazione sociale.

Salta all’occhio come anche quegli autori che esaltano la magnificenza di Roma, lo splendore architettonico delle costruzioni maggiormente rappresentative e il potere che vi si rispecchiava, sono alquanto reticenti quando si tratta di affrontare la descrizione delle condizioni di vita dei suoi abitanti. Ci sono elementi per affermare che i tratti da moloch che la metropoli assumeva e che potevano trasformarvi la vita in una specie di incubo, suggerivano ai tessitori di lodi di astenersi da descrizioni troppo irrealistiche, in contrasto con gli aspetti negativi della vita cittadina. Il disagio di fronte alle manchevolezze ed alla innaturalezza della civiltà urbana, nonchè ai pericoli che ne derivavano, non è comunque soltanto percezione della nostra moderna e più raffinata coscienza ambientalista. Lo espresse già l’enciclopedico studioso romano Varrone, e in termini decisamente lapidari: “La campagna ci è offerta dalla natura divina, le città invece sono frutto delle arti umane”.